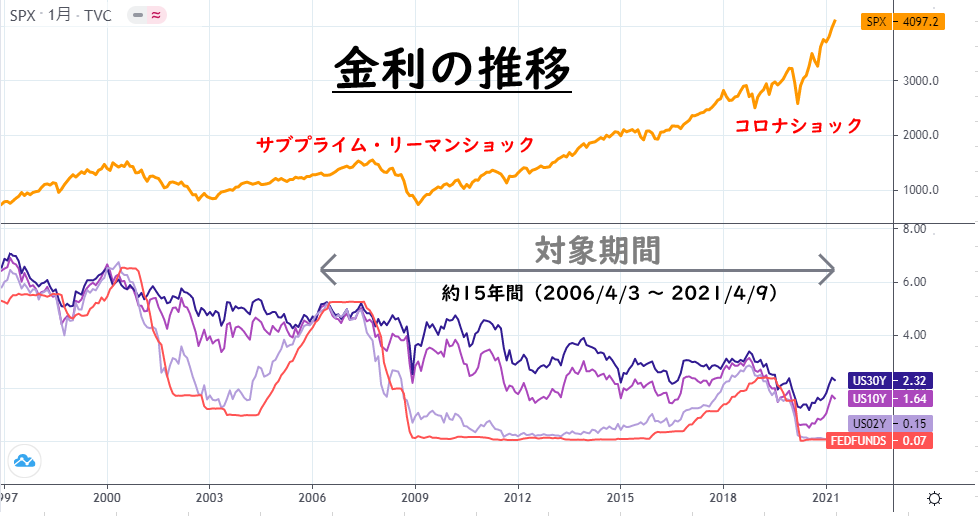

米国金利の推移(サブプライムからアフターコロナまで)

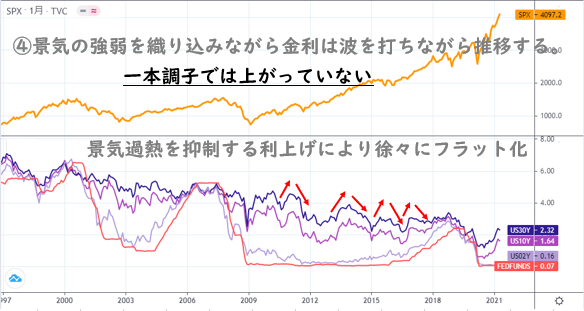

図の上部:S&P500の株価

図の下部:2、10、30年、Fed Fundsの金利

金利の推移と、その意味を示すイールドカーブを同時に把握するのって、難しかったりする。

「長短金利の複数のチャートの推移だけを見ていても、イールドカーブがイメージできない。」し、「イールドカーブだけ見ていても、全体の推移が捉えられない。」し、同時に両方を確認するためには、「3次元のグラフである必要があるのだけど、3次元にするとややこしい。」

金利の推移について、イメージを掴みやすくするため、過去15年間の長短金利の推移を動画にしてみました。

対象期間は、景気拡大と景気後退を包含するため、サブプライム・リーマンショック前の2006年4月からコロナショック後の2021年4月までを対象期間としています。

金利の推移をイメージするのに役に立てれば光栄です。

では、どうぞ!

金利の推移 動画

縦軸:金利

横軸:Fed Funds、1年、5年、10年、30年の金利

上記の動画が表示されない場合は、下記のYoutubeの動画を確認してください。

同じものをチャート付きで公開しているよ。

もう少し、深く理解するために、

株価の動きや、金利のチャートを見ながら、それぞれの局面について、軽く解説を書いてみました。

解説を読んでから、もう一度、動画を見直すと理解が深まるかも知れません。

良ければ読んでみてください。

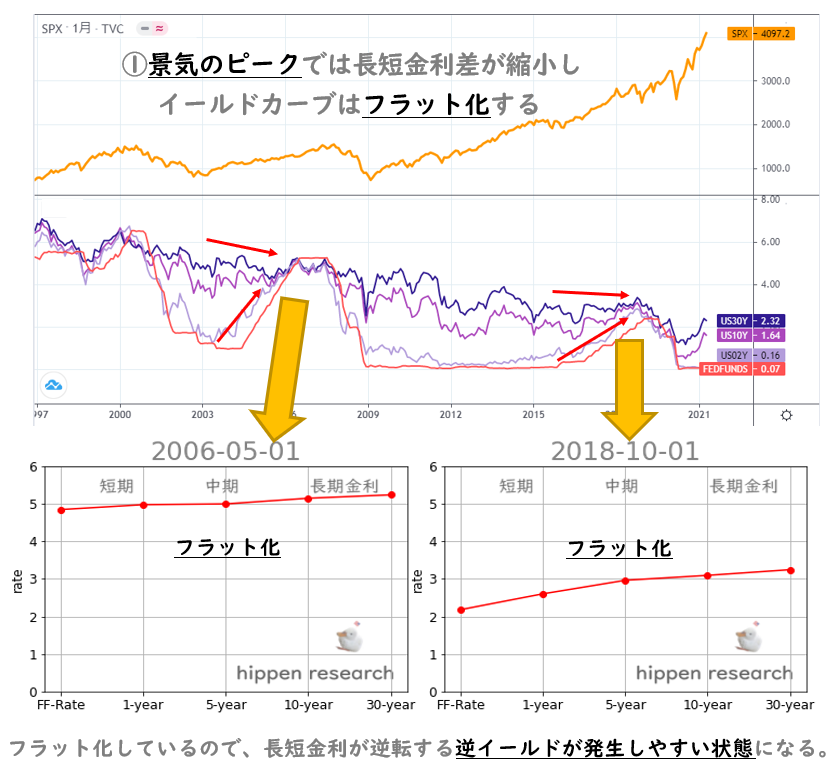

イールドカーブのフラット化

景気のピーク(株価のピーク)では、長短金利差が縮小し、イールドカーブがフラット化しているのが分かる。

景気の過熱を抑制するために、FRBが利上げをして短期金利を上げ続けた(上図:FEDFUNDSの赤いチャート)が、上がってきた短期金利を上回るほどは、長期見通し強くないという状況で、短期金利が長期金利に追い付いてきた格好である。

この様なイールドカーブがフラット化している状態では、長短金利差が逆転する逆イールドが発生しやすい状況になる。

逆イールドが発生してから、約2年以内に景気後退する事が多いと言われるが、これは、足元の景気が悪いわけではないが、長期の見通しがそれほど強くない状況(=イールドカーブがフラット化している状態)を示しており、その状況下で発生しやすい一つの現象を示しているように思われる。

しかし、イールドカーブのフラット化もしくは、逆イールドが発生したからと言って、株を売ってしまうのは早計だ。足元の景気は悪くないし、株高が2年続く可能性もある。

ここで考えられる安全策としては、イールドカーブがフラット化もしくは、逆イールドが発生したら、株のピークが近く、金利も下がる可能性が高くなるので、2年ぐらいのスパンを想定しながら徐々に債券をポートフォリオに組み入れて急落に備えるという作戦が適当のように思われる。

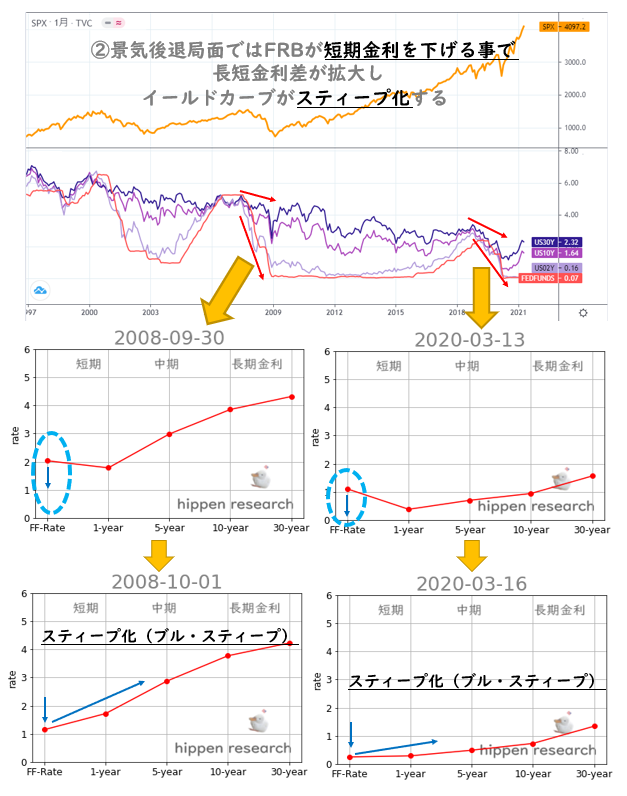

イールドカーブのスティープ化(利下げ)

景気後退局面では、FRBは利下げをするが、これにより、短期の金利が下がり、イールドカーブがスティープ化(傾きが立ってくる)する。

利下げ局面では、グラフの一番左のFF Rateが下がった後に、イールドカーブがスティープ化するが、そのあとに長期金利も波を打って追随して、下がってくる。

(この状態をブル・スティープと呼ぶ。景気後退でFF Rateが下がってスティープ化した後に、長期金利が下がってくると言うことは、債券が買われている状況であり、債券に対してブルで、イールドカーブが立ってきていると言う意味合いから、ブル・スティープと言われる。ブルというのは、債券価格に対してのブルを示しており、株を軸にして考えると違和感を感じる言葉かもしれない。)

この辺りの金利の動きは、FF Rateの下落に注目して動画で確認して貰うとわかりやすいだろう。

イールドカーブのスティープ化(景気拡大)

金融相場・景気回復の初期には、長期金利の上昇が見られる。短期金利はFRBが低位に抑えているので、イールドカーブが立ってきているのが確認できる。

(この状態をベア・スティープと呼ぶ。長期金利が上がっていると言うことは、債券が売られている状況であり、債券に対してベアで、イールドカーブが立ってきていると言う意味合いから、ベア・スティープと言われる。)

信用の収縮が起こったサブプライム・リーマンショックの時と、今回のコロナショックの経済・雇用の回復速度を単純には比較できないが、過去の推移と見比べると、今の状態は、リーマンショック後の2009年5月1日ぐらいの局面に似ているように見える。(下がっていた長期金利が上昇し、その一回目の上昇が一服したタイミング。)

しかし、景気・雇用の回復速度の早さ次第では、利上げ(2016年あたり)やテーパリング(2013年5月あたり)の直前に位置する可能性もある。

金利は一本調子で上昇しない

未来の金利の推移なんて分からないし、過去の推移と同じになるとは言えないが、過去の金利の推移を見ると、金利は一本調子で上昇しているわけではなく、景気の強弱を織り込みながら、波を打って推移しているのが分かる。

そして、ここで興味深いのは、2006年以降で長期金利が一番高かったのは、2009年5月であったという事実である。(まだ、少し長期金利が低い気もするが、仮にこれが今回も踏襲されるとするならば、債券をポートフォリオに入れるのを考慮しても良いのかもしれない。)

ここを長期金利のピークとして、景気の過熱を抑制するFRBの利上げにより、短期金利が上昇する事で徐々に長短金利差が縮まり、10年かけてイールドカーブがフラット化してきていることが伺える。

1990年をピークとして、金利は下がり続けている。

上図を見てもらえればわかるように、金利の推移を大きく捉えると、1990年をピークとして、金利は下がり続けている。これが意味するところは何だろうか?

比較的、安定していた政治・経済状況で、中央銀行が上手く金利をコントロールしてきたと言うように解釈することもできそうな気がするし、

一方で、金利の上昇を上回るだけの経済成長が期待できる投資先、人々が熱狂するようなフロンティアが30年近く存在しなかったと言うことを意味しているように思われる。

SaaS銘柄が人気化していたりするが、これはお金の払い方を変えただけのトンチであって、インターネットが誕生した時ほどの革新性はない。

AI、自動運転、仮想通貨などが、30年来の金利のダウントレンドを打ち破るほどの投資先になるのか、もしくは、違う何かが現れるのか、個人的には30年来の金利のダウントレンドと、それを打ち破る何かに注目と期待をしている。

金利は上昇しても株価は上がる

過去の推移を見ると、FRBが金利を上げて、短期金利があがっても、長期金利があがっても、景気回復局面では、株価は上昇している。

責任は持てないが、まぁ、過度に金利の動きに過敏にならずに、雇用が回復する限り・業績が伸びている限りは、株価が下がっても調整でしかなく、いずれ回復するぐらいに捉えておけば良いように思う。(めちゃくちゃなバリュエーションの株がどうなるかは分からないけれど…)

まとめ

上記の説明を踏まえて、下記のようなポイントを頭の片隅にいれながら、動画をもう一度みて貰えると、少し理解が深まるかもしれません。

動画を確認する時のポイント

- イールドカーブのフラット化から推察される経済状況

- 利下げと、それに追随する長期金利

- 好景気による中長期金利の上昇

- 金利は一本調子で上昇するのではなく波を打つ

- 利上げと、徐々にフラット化するイールドカーブ

- フラット化から推察される経済のピークの時期

おまけ Pythonって凄いね。

Twitterを見ていると、みんな凄いなぁーと思う。

毎日、数キロをランニングしている人もいたりする。

i-phoneには、万歩計の機能があったりするんだけど、

私の万歩計は、異常値をはじき出している。

昨日の歩いた歩数は19歩である。

私の移動速度が速すぎて、スカウターでは測りきれていない可能性もあるが、すこし、心当たりはある。

以前も、友達に運動しているか聞かれて、万歩計を確認したところ、28歩だった。

その時、友人に「俺の2歳の甥っ子の方が歩いてるぞ。」と言われてしまった。

すかさず「睡眠時間も勝っているはずだ。」と言い返して、なんとかその場は体裁を保ったのだけど…

もしかしたら、私の歩いた歩数が多すぎて、桁あふれしている可能性もあるが、多分違うだろう。

前回は28歩で、今回は19歩なので、9歩後退していることになる!

(注:日次のカウントだし、後ろ向きに歩いたからと言って、カウントが巻き戻る仕様では無い。)

最近の生活を省みると、この数字は、万歩計ではなく、人類としての私の歩みの後退を表しているようにも思えてくる…9歩退化…

まぁ、ふざけているけど、結構、危機的な状況だ。何とかしなくては!!

そんな折、ある人がコロナの逆境を乗り越えて活躍しているのを知り、運動に限らず、生活全般的な話として、ちょっと自分も頑張らなくては…と思い直す出来事があった。

そう言えば、Pythonの勉強しようと思いながら、本を買って枕にしているのを思い出した。

「Pythonを少し勉強してみようか…。」

「目的がないと、挫折する。目的を決めよう!」

「そういえば、やりたいけど、作業量が多くて不可能な作業があった!」

それが、今回の金利の推移の動画である。

「長短金利の複数のチャートの推移だけを見ていても、イールドカーブがイメージできない。」し、「イールドカーブだけ見ていても、全体の推移が捉えられない。」し、同時に両方を確認するためには、「3次元のグラフである必要があるのだけど、3次元にするとややこしい。」

そんな問題を解決するに、イールドカーブの傾きを把握しながら、金利の推移を確認できる動画を作成したいと思っていたのだけど、作業量が膨大になりそうな気がして敬遠していたのだ。

これ、Pythonでできるんじゃね?

と思って、調べているうちに、なんだかできそうだという事がわかり、モチベーションが上がってきた。

Youtubeや、本やブログなんかを見ながら、下記のようなハードルを、ひとつづつクリアして無事に動画を作成する事が出来た。

- ファイルからデータを読み込む。

- 読み込んだデータを変数に入れる

- グラフを作る。

- グラフを画像で保存する。

- グラフの背景に画像を挿入する。

- 複数の画像を連結させて動画をつくる。

- Twitterで公開するためにファイルフォーマットを調整する。

ココまでの事が、Pythonだけでできるのだ。

知らない人には、結構難しそうに見えるかも知れないけど、Pythonには便利なライブラリが沢山あるし、インターネット上に情報も充実していて、思ったより簡単にできた。

(ブロガーの人達や、Youtuberの人達に感謝です!)

いやーPythonって凄いですね。

ちょっとした面倒な作業はPythonでできちゃいますね。

そのうち、万歩計の歩数データの改ざんもPythonで出来そうな気がします。

と言うのは努力の方向が間違っているので、ちょっと今から、運動します。

その前に、一つ謝りたい事があります。文中で、昨日の歩いた歩数は19歩だと述べましたが、見栄を張っていました。正しくは16歩でした。既に改ざん済みでした。すいませんでした。(大差ないw)

何かの参考になれば幸いです。

参考になったら、リツイートお願いします。では!

コメント