キャッシュコンバージョンサイクルの改善

キャッシュコンバージョンサイクルの改善方法

キャッシュコンバージョンサイクルの改善方法(CCC改善方法)について

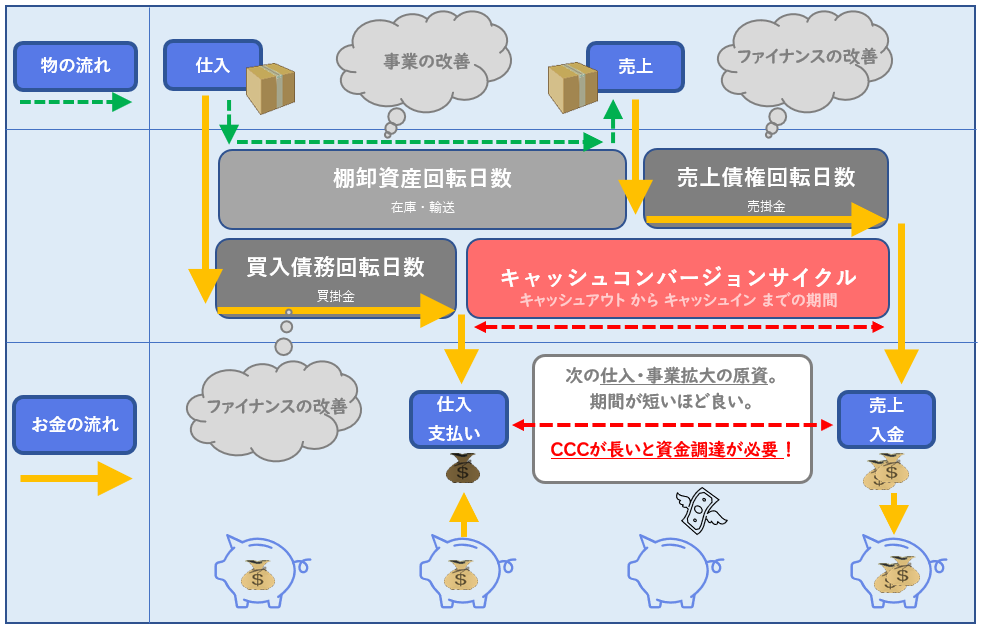

キャッシュコンバージョンサイクルとは、仕入れによるキャッシュアウトから、売上によるキャッシュインまでの、資金が枯渇する期間の事である。従って、この期間を短くする事が、経営効率・資金効率を改善するカギになる。

上図の「お金の流れ(黄色の矢印)」に注目して見て貰うと、理解が深まるだろう。

そして、キャッシュコンバージョンサイクルを短縮する方法・改善する方法は以下の3通りある。

- 買掛金の支払いを伸ばす。

- 売掛金の回収を早める。

- 棚卸資産・在庫の期間を短縮する。

これを大きく2つに分類すると、

ファイナンスの観点から改善する「買掛金・売掛金」の改善と、

事業の観点から改善する「在庫」の改善に分類できる。

ファイナンスの観点での改善には、ギフトカードを発行したり、前払いでサービスを提供したり、年会費を徴収したりと、ひと工夫のアイデアで改善できる小手先とも言える手法が多い。それは、ビジネスの勘の良さ・ポジションの良さだったりもするのだが…

一方で事業の観点での改善(在庫)には、商品が売れやすくなるか、製造・調達・配送のリードタイムを短縮する必要があるので、一筋縄ではいかない難しさがあるように感じる。

この様な観点から、CCCが改善しているとしても、何に起因する改善なのかは企業を分析する上で重要であるように思われる。

個人的には、事業の強さという意味で、棚卸資産回転日数の推移を特に重視している。

更に言うと、棚卸資産回転日数の改善が、商品の売れやすさなのか、在庫管理の精度向上なのか、配送時間の短縮なのか、製造工程の短縮なのか、何に起因する改善なのかが重要である。

最近、Amazonは、配送センターを増やしたり、輸送用飛行機の購入に資金を投じているが、これは、お客が注文してから商品を受領するまでのリードタイムを短縮して、棚卸資産回転日数を短くする施策とも言える。供給サイドから考えれば、資金効率の観点で棚卸資産回転日数の短縮が重要であるし、需要サイドから考えれば、頼んだものが直ぐ届くリードタイムの短さが重要になる。近年、2Day Shippingというキーワードをよく目にするが、お客は物が到着するまでの時間が待てないようである。(思った以上にみんな待てないようで、Webで頼んだものを、お客が店舗に取りに来るサービスも良く使われているようである。)

一方で、Alibabaは、犀牛智造(シーニュージーザオ)というニュー・マニュクチャリング(新工場)を進める新規事業を発表した。まずは、アパレルが対象のようだが、小ロット生産・短納期を実現する新工場で、製造から配送までの時間を短くし、移り変わり早い流行に対応して商機を逃さずに在庫を減らすという試みである。既に、工場の稼働開始前にタオバオに出店する200以上のアパレルブランドと提携しているらしい。(CCC短縮の恩恵を受けるのは出店するアパレルブランドになるのだが、工場が使われて、アパレルブランドの商品がタオバオで売れれば、Alibabaとしても売上が増えるのでWin-Winだろう。)

アパレルの商売は、シーズンオフに安売りをしている事が多い。このビジネスは、在庫を減らすことが、最重要の課題であり、「流行を捕らえた精緻な需要予測」と「リードタイムを短縮する供給スピード」が、この課題を解決する重要なカギとなる。Alibabaのニュー・マニュクチャリングの試みは、これに対する一つの答えだろう。

商売は、究極的に言えば、

在庫が発生しない「受注生産」がベストであり、

製造と発送のリードタイムがない「現地生産」がベストだろう。

従って、最終的には、Webで注文をすれば、自宅での3Dプリンタで商品が作られる事が最終到達点なのかもしれないが、徐々にその形に近付いてきているようにも見える。

ECの発展について

Amazonマーケットプレイスは、個人が購入した後、出品している販売者へ料金が支払われるまでに最大14日のタイムラグがある。この商習慣のバグというか、タイムラグがAmazonのCCC・資金繰りを良くしている。つまり、マーケットプレイスの事業が資金繰りを良くする一つの重要な要素となっている。

そう考えると、インドネシア等の東南アジアで展開しているShopeeや、ブラジル等の南米で展開しているmercadolivre等の後発のECサイトが同じようなサービスを提供しているかというのは、一つの重要な確認ポイントになると思われる。マーケットプレイスのようなサービスを提供していれば、Amazonのように資金繰りが改善していく可能性がある。

また、Amazonでもう一つ重要な位置を占めるサービスはAWSであろう。膨大なサーバーを必要とするAmazonのEC事業の延長で始めたクラウドサービスだが、この利益率は高い。

クラウドサービスは、個々の企業が投資していた「データセンター・サーバ・ソフト・構築費用・バックアップ環境等」のマーケットからシェアを奪う形になる。

個々で用意していたものを、無駄な重複をなくして集約し、規模の経済でコストダウンするクラウドサービスは、既存のサーバーコストは勝負にならないほどコストが安く提供できるため、利益率が高い。

クラウドサービスは資本力の勝負になるため、大企業しか参入できないビジネスであるが、利益率は高く、事業を拡大する上で、魅力的な選択肢である。このクラウドサービスを提供してマーケットのシェアを獲得できるか?というのは、後発のECサイトが、成長し利益率を改善していく上で、もう一つの重要な要素となる様に思われる。

しかし、規模の経済と資金力が物を言うクラウドサービスの分野で、新興企業はAmazonに太刀打ちできない様な気がしている。その国のECサイトとして楽天になれても、クラウドサービスも提供するAmazonにはなれない様に思われる。

ちなみに、MercadoLibre.brはAWSを利用していそう。(Shopeeは不明。)

株価は期待で動くので、値上がりするか値下がりするかは分からないし、3~5年ぐらいのスパンでは、どうなるか分からないけれど、次世代のAmazonを探そうと、アマゾンのジャングルの奥地に踏み込んでも、遭難するか、楽天とAmazonしかなかったというオチになりそうに思われる。

個人的には、AmazonもAlibabaも成長しているのだから、敢えて危険を冒す必要もない気がしている。

おまけ CCCとは

CCCとは、カルチャー・コンビニエンス・クラブ(TUTAYA)のこと。ではない。

おまけ 需要と供給

CCCを改善する施策には、ファイナンス観点でのトンチの様な施策もあるけれど、本質的には需要にあったものを、いかに早く供給するかという事だろうと思う。

商売では、この需要の予測の精度と、供給のリードタイムの短さが重要なのだが、これは、ブログでも同じようなものだと思う。

「需要にマッチした記事」を「オンタイム」で記述する事が重要なのだろうと思う。

ZARAのように、リードタイムを短くすれば、需要の予測精度も低くて済む。つまり、需要が読めなくても、早く記事を書く事で需要が担保できる。

しかし、自分が興味が無い記事は書きたくないし、やる気がない時は書きたくない。

商売の定石を無視する「頑固じじいの定食屋」である。

そんなこんなで、あまり需要の無い記事を気ままなタイミングで書いていたら、ダメなんだろうなぁと思っているけど、

頑固じじいの定食屋で、タピオカ入り味噌汁が出てきたら、驚くので、まぁいいかとも思っている。(タピオカが既に時代遅れだけど…)

まぁ、そんなこんなで読んでくれている人、ありがとうございます。

キャッシュコンバージョンサイクルの過去記事

コメント